首页 > 文教卫生文教卫生

平邑兴蒙学校:多维赋能实践浸润 根植学生劳动意识

当下,劳动教育已成为落实“五育并举”理念的核心抓手。平邑兴蒙学校秉承“助人做最美的自己”的校训,以“做有生命感的教育”为核心理念,通过系统性、创新性的劳动教育实践,构建起“课程引领—实践浸润—评价激励—协同育人”的劳动实践育人模式,为培养德智体美劳全面发展的新时代少年提供了新鲜样态。

一、课程体系筑基:从“书本探知”到“知行合一”。学校打破传统劳动教育的零散化、边缘化困境,将劳动教育纳入整体课程体系。既独立开设劳动必修课,围绕“日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动”等领域设计课程内容,如家庭烹饪、基地种植、手工制作等,确保每周一课时的系统学习,更注重推动劳动教育与其他学科深度融合。例如,语文课结合《悯农》诗词教学组织学生走进田间体验春种秋收;科学课通过观察作物生长探究自然规律,美术课以劳动场景为素材创作艺术作品,实现“全科渗透、润物无声”的育人效果。在课程教学中,提出“535课堂劳作模式”,将劳动实践与理论学习紧密结合。例如,在“种地瓜”插秧课程中,教师先以5分钟讲解种植原理,再用30分钟带领学生田间实地劳作,最后以5分钟总结劳动感悟,形成“理论—实践—反思”的闭环。这种设计不仅让学生掌握劳动技能,更引导其思考劳动与生命、自然的关系,深化对“一粥一饭当思来之不易”的体悟。

二、劳作实践赋能:从“纸上谈兵”到“躬身力行”。学校依托校内外劳动实践基地,让劳动教育走出课堂、扎根土地。例如:春种希望:每年小满节气,组织学生栽种地瓜秧苗,通过松土、挖坑、浇水、插秧等环节感受生命萌发的力量;夏耘成长:结合田间管理,引导学生观察作物生长,记录自然笔记,培养科学探究精神;秋收喜悦:小雪时节开展“刨地瓜”实践,学生亲手收获劳动成果,体验“汗水浇灌丰收”的成就感;冬藏感恩:将收获的地瓜制成美食分享,将部分美食成果带给社区养老院孤寡老人,根植社会责任意识。2024年11月,五年级学生在劳动基地挖出“双胞胎红薯”、“葫芦形红薯”时欢呼雀跃的场景,成为劳动教育成效的生动写实。有学生感叹:“原来课本上的‘粒粒皆辛苦’是这么真实!” 这种沉浸式体验,让学生从“旁观者”变为“参与者”,真正理解劳动的价值与尊严。

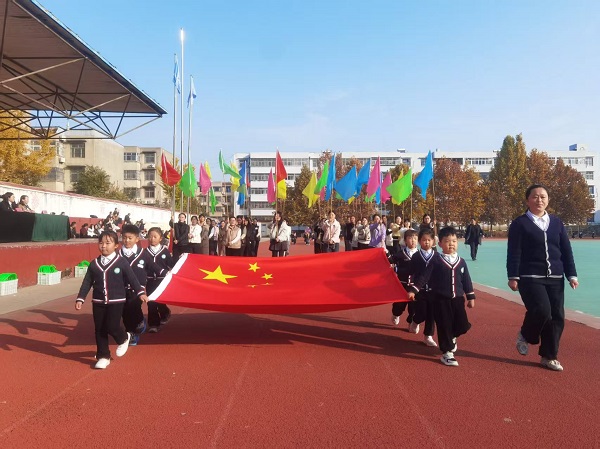

三、评价方式创新:从“单一考核”到“多元激励”。学校创新劳动教育评价方式,构建覆盖“劳动技能、合作意识、创新精神、品德养成”的多维评价框架体系。每月评选“劳动之星”“环保天使”,在周一升旗仪式上颁发奖状并分享劳作事迹;学期末举办“劳动成果展”,通过农耕绘画等作品展示劳动创造力。获得“劳动之星”称号的学生在接受颁奖时体验到了汗水比泪水更有价值的成长!这种评价机制不仅关注结果,更重视过程性成长,帮助学生树立“劳动最光荣”的价值观。

四、协同网络聚力:从“学校单维”到“家校社共育”。学校积极构建“家校社三位一体”的劳动教育生态:家庭层面:设计“家务打卡”任务,鼓励学生参与整理房间、烹饪等日常劳动,培养生活自理能力;社会层面:与劳动实践基地合作,开展花生种植、果园管理等项目,让学生接触现代农业技术;文化层面:结合节气文化开展劳动主题活动,将传统文化与劳动教育深度融合。2024年5月,四年级学生在仲村镇流庄基地的花生种植活动中,不仅学习农事技巧,更通过访谈农民了解乡村振兴故事,实现了劳动教育与国情教育的有机统一。

实践表明,劳动教育是关乎人格塑造、价值引领的生命教育。当学生在泥土芬芳中播下种子,他们收获的不仅是作物,更是一颗颗崇尚劳动、尊重生命的德善之心。劳动的意义在于,一个人能在劳动的物质成果中体现他的智慧、技艺和对事业的无私热爱。

- 2025-11-17平邑兴蒙学校:铸魂强基多维赋能党建领航促发展

- 2025-11-14平邑县第二实验小学举行跳绳比赛活动

- 2025-11-14平邑兴蒙学校幼儿园召开亲子趣味游戏运动会

- 2025-11-14平邑县第二实验小学举行趣味运动会

- 2025-11-14平邑兴蒙学校:多维赋能筑“四小”防控之坚盾

- 2025-11-13平邑县第二实验小学:五线联动奏响早读新乐章

- 2025-11-12平邑县丰阳镇中心幼儿园开展“绘本阅读策略探究”教研活动

- 2025-11-12平邑县第二实验小学举行班级文化展评活动

- 2025-11-12平邑兴蒙学校:多轮驱动助力学生书写习惯提升

- 2025-11-11平邑兴蒙学校:时空赋能多维聚力构建“四季循环”育人新样态

- 2025-11-10平邑兴蒙学校开展“撷一缕书香 悦一路成长”整本书阅读活动

- 2025-11-10平邑县第二实验小学举行接力赛专项运动会

- 2025-11-07平邑县丰阳镇中心幼儿园开展立冬节气活动

- 2025-11-07平邑兴蒙学校:筑牢冬日安全屏障 多维构建平安校园

- 2025-11-07消防日领航 宣传月聚力—平邑兴蒙学校开展消防宣传月活动启动仪式暨消防疏散演练活动